| 有松絞りとは

有松の町は、慶長13年に東海道沿いに誕生し、有松絞りの創始者である竹田庄九郎を含む8名の移住者によって築かれました。

この町の特色は、約400年にわたり絞り染めの生産を一貫して行ってきたことです。町全体が絞り業者で構成されているため、江戸時代の町屋建築が今も数多く残されています。広重が描いた東海道の名所「鳴海の宿」は有松を描いたものであり、画中には「名産、有松絞り」と記されています。その風景は現在の町にもそのまま残っています。

有松絞りは尾張藩の御用達品として納入され、諸大名への贈り物としても好まれました。また、尾張藩の保護政策により、有松以外での製造・卸売が禁じられ、東海道を行き交う旅客の土産品としても珍重されたことが、有松絞りの発展を支えました。

現在、有松絞りは全国の百貨店や呉服店で販売されており、その技法は100種類に及びます。絹、綿、化繊といったさまざまな素材に絞り技法を施し、伝統の手法が今日に伝えられています。

| 有松絞りの歴史

■歴史が織り成す絞り染めの姿

日本の絞り染めは、遠い昔から存在し、奈良時代までさかのぼります。中央アジアを経由してシルクロードを渡り、海を越えて日本に伝わったとされています。その起源とされるのが鹿ノ子絞りです。その後、幾度もの技術革新や開発研究が行われ、江戸時代には有松でその技術がほぼ完成しました。近代に入ると、嵐絞りや抜染絞りなど新しい技法が生まれ、多様な表現が可能となりました。ここ有松ではこれまでに100種以上の技法が育まれ、さらなる表現の可能性を探求し、グローバルな視野で絞りの可能性を追求し続けています。

| 絞り技法の種類

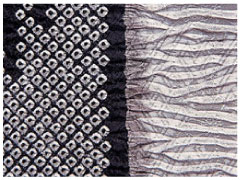

三浦絞り

三浦玄忠という医者の奥さんが、その技法を有松に伝えたところからその名称があります。常に糸を引き締めながら、一粒一粒を一度ずつ巻いて絞ってゆきます。染め上がった模様が鳥や貝の剥き身のような形のため、ひよこ絞り、鳥の子絞り、むきみ絞りとも別称されます。三浦絞りの技法の中には、下絵がない「平三浦絞り・石垣三浦絞り・やたら三浦絞り」、下絵がある「疋田三浦絞り」があります。

鹿の子絞り

染め上がった模様が鹿の斑点に似ているところからついた名称です。有松では専用の針が付いた”鹿の子台”と呼ばれる簡単な台を用いて絞ります。鹿の子絞りは我が国の絞りの中でも、最も高尚で、かつ繊細、豪華。きもの美を語るにふさわしい絞りです。

桶絞り

色を大きく染め分ける絞り技法のひとつ。直径40cm桶の中に染めない部分の生地を詰め込み、染め分けにする部分を桶の外に出して蓋を堅く締め、桶のまま染槽につけて染めます。かなり高度な技術を必要とします。